【Eureka#07】化学- 入試問題と実際の研究はこんなに違う!

こんにちは!今週はメンターのHiroshiが担当します。今回は化学について書いていきます!

前回のEurekaの記事は…

三毛猫のオス・メスの割合って実は…メスが100%なんですよ!

気になる人は

を読んでみてください!

今回の問題

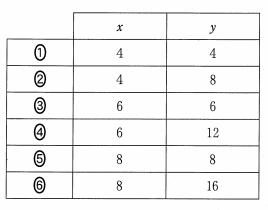

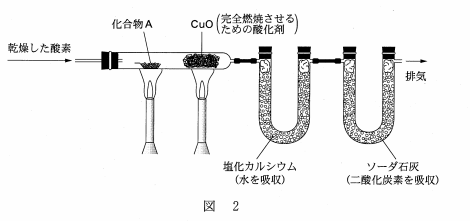

分子式がCxHyO4で表される化合物Aがある。図2のような装置を用いて元素分析を行ったところ、化合物A 84 mgから、水36 mgと二酸化炭素176 mgが生成した。CxHyO4のxとyの組合せとして最も適当なものを下の1~6のうちから選べ。ただし、原子量はH:1.0, C:12, O:16

(2012 センター化学Ⅰ 第4問 問7)

解答

生成した二酸化炭素が176 mgより分子中のCの質量は、

です。また、生成した水の質量が36 mgより分子中のHの質量は

です。化合物Aは84 mgでCとHとOのみからなる分子なので、Oの質量は

84-(48+4.0)=32 mg

です。よって、化合物A中のCとHとOの組成比は

となります。化合物A中のOの数は4なので化合物Aの分子式はC8H8O4となり、答えは⑤となります。

解説

有機化学を勉強したことある人なら、元素分析の基本問題として難なく解けたと思います。二次試験を受ける人なら、ソーダ石灰管と塩化カルシウム管のそれぞれの役割、順序を逆にしてはいけない理由なども知っておきましょう。順序を逆にしてはいけない理由は、ソーダ石灰管は二酸化炭素、水の両方を吸収することができるため、塩化カルシウム管で完全に水を脱水してからでないとそれぞれの正確な重さが分からないためとなります。

元素分析にこの方法って使われているの?

実際に研究の世界でこの方法は使われているのでしょうか?結論から言うとほとんどの場合は使われていません。では研究の世界ではどのようなものが用いられているのでしょうか。代表的なものを紹介していきたいと思います。

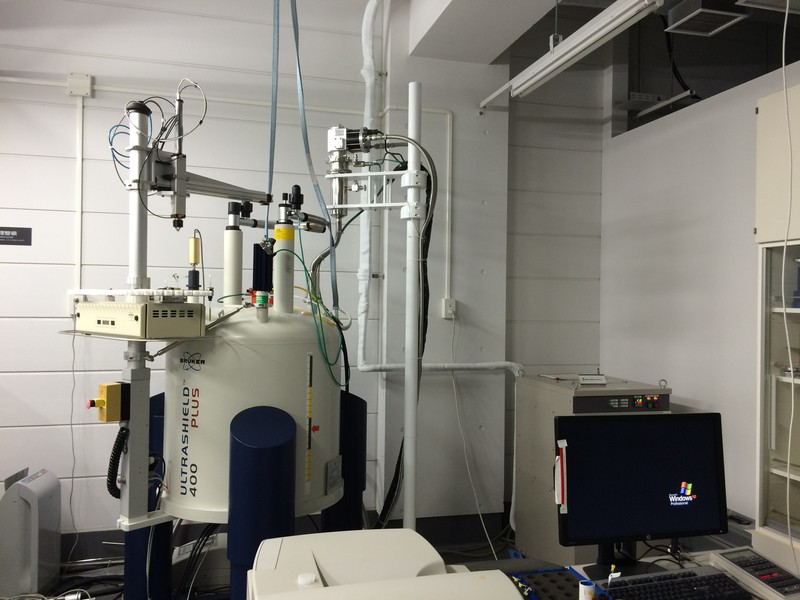

核磁気共鳴分光(NMR)

構造を特定するのに一番よく用いられているのがNMRと呼ばれるものです。

原理はむずかしいので割愛しますが、この装置を使うことでピークの位置と形(先端がいくつに割れているかや高さがどれくらいか)から有機化合物の構造を特定することが可能です。例えば、下のチャートにあらわされる化合物はシクロペンタノンとなります。

赤外分光(IR)

構造の特定にはIRというものもよく用いられています。こちらも原理はむずかしいので割愛しますが、この装置を使うことでどこの位置にどのようなピークがあるかということで、化合物がどのような官能基を持っているかが分かるのです。それらを組み合わせることにより構造を特定していきます。下のスペクトルにあらわされる化合物はポリエチレンテレフタラート(PET)です。

研究の世界では目的の物質を合成、生成した後に本当にその物質が出来ているのかを確認するために一般的にこのようなものが用いられます。この他にも質量を測定するためのマススペクトルと呼ばれるものや、X線を照射して、表面の元素組成を分析するX千九電子分光装置(XPS)などの様々な測定装置を駆使してその物質の構造を特定しているのです。

機械を使うと精度もよいのですが、精度がよい分、不純物が混じっているとそれも検出されてしまうので、測定は慎重に行わなければなりません。

このように入試では頻出されていても、実際に大学に入ってみると全然違う方法で解析をしているということはたくさんあります。みなさんも使う機会があるかもしれませんね。

次回は物理です!お楽しみに!

~過去4回分のバックナンバー~

*この記事はEureka特集の記事です*

Eureka特集では科学の面白ニュースを受験に関連させてまとめています!

化学